-

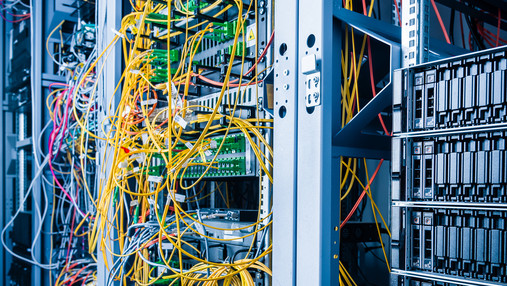

Wer soll da ohne IT-Fachkräfte durchsteigen? 2030 werden bis zu 140.000 Fachkräfte mit spezifisch digitalen Fähigkeiten fehlen. Das geht aus einer McKinsey-Studie hervor. Foto: Jakub Pavlinec/Colourbox

Wer soll da ohne IT-Fachkräfte durchsteigen? 2030 werden bis zu 140.000 Fachkräfte mit spezifisch digitalen Fähigkeiten fehlen. Das geht aus einer McKinsey-Studie hervor. Foto: Jakub Pavlinec/Colourbox

IT-Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst Die IT ist das Nadelöhr

Mehr Digitalisierung, mehr Künstliche Intelligenz: Die Staatsmodernisierung steht auf der Agenda der Bundesregierung. Doch der IT-Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst gefährdet das Vorhaben.

Verwaltungsdigitalisierung ist Übersetzungsarbeit – es geht darum, Prozesse aus der Verwaltung ins Digitale zu übertragen. Morris Hültner gehört zu denen, die diese Übersetzungsarbeit leisten. Er hat Verwaltungsinformatik studiert und arbeitet aktuell als Projektleiter in einer Bundesbehörde. „Wer die Verwaltung digitalisieren will, muss sie verstehen“, sagt er. Dies sei in vielen Fällen eine große Herausforderung, wenn es darum geht, den IT-Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst zu kompensieren. „Der Staat kann ja nicht voraussetzen, dass alle, die programmieren können, auch etwas von Verwaltung verstehen.“

Es sind Menschen wie Morris Hültner, die der Staat dringend braucht. Bis 2030 werden im öffentlichen Dienst bis zu 140.000 Fachkräfte mit spezifisch digitalen Fähigkeiten fehlen. Das geht aus einer Studie der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey hervor.

„Egal, ob in den Bundesbehörden, in den Kommunen oder ganz konkret bei Zoll, Finanzamt und Polizei – überall ist die Digitalisierung ein zentrales Zukunftsthema“, sagt Matthäus Fandrejewski, Vorsitzender der dbb jugend. „Je digitaler der Staat wird, desto mehr fungiert er selbst eine Art IT-Dienstleister.“

Es geht um viel. IT-Fachkräfte verwalten Benutzerkonten, richten Dienstgeräte ein und unterstützen die Beschäftigten bei IT-Problemen. Sie pflegen Datenbanken, analysieren Daten und entwickeln neue Anwendungen, die auf die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes zugeschnitten sind. Letzteres ist entscheidend, wenn die Bundesregierung ihre Ziele mit Blick auf die Staatsmodernisierung erreichen will. „Verwaltungsprozesse werden wir automatisieren, beschleunigen und effizienter gestalten – insbesondere mit Künstlicher Intelligenz“, heißt es im Koalitionsvertrag. Fandrejewski: „Diese Ziele unterstützen wir als dbb jugend ausdrücklich, aber die Umsetzung steht und fällt mit dem Fachpersonal.“

Ganz grundsätzlich müssen wir uns die Gründe anschauen, die potenzielle IT-Fachkräfte daran hindern können, sich für den öffentlichen Dienst zu entscheiden.

Matthäus Fandrejewski, Vorsitzender der dbb jugend

Ohne IT-Fachkräfte keine Sicherheit

Auch, wenn es um die Sicherheit geht, stehen IT-Kompetenzen längst im Fokus. „Die Sicherheitsbehörden müssen digital aufrüsten, die Täter im Netz arbeiten immer organisierter und professioneller“, sagt William Bobach, Vorsitzender der JUNGEN POLIZEI. „Dabei spielt zum Beispiel die IT-Forensik eine Schlüsselrolle. Wir brauchen Leute, die Datenträger entschlüsseln und auswerten.“

Bobach verweist auf die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik. Diese führt im Jahr 2024 erstmals auch Straftaten auf, die zwar im Ausland begangen werden, aber Menschen in Deutschland betreffen. Das gilt insbesondere für digitale Straftaten, darunter der sogenannte Callcenter-Betrug als zentrales Phänomen: Täter nutzen gezielt Telefon und Internet, um vor allem ältere Menschen zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Laut Statistik liegt die Aufklärungsquote bei nur 5,1 Prozent.

Bobach: „Ohne internationale Vernetzung können wir diese Straftaten nicht aufklären. Und ohne Kolleginnen und Kollegen mit IT-Expertise schon gar nicht.“

Auch Cyberangriffe sind nach wie vor ein großes Thema. „Wir erleben durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen auch eine Zeitenwende für die innere Sicherheit“, schreibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland. „Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit ist unvermindert hoch.“

Sinnbildlich hierfür steht die Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2021. Es war das erste Mal, dass eine Kommune wegen eines Cyberangriffs den Katastrophenfall ausrufen musste. Bemerkenswert: 2022, ein Jahr nach dem Vorfall, war die IT der Verwaltung noch immer nicht wieder vollständig intakt, berichtet heise-online. Die Gründe: Fehlende Dienstleister, um Anwendungen zu installieren, und fehlende Fachkräfte, um den Beschäftigten die Nutzung der neu aufgespielten Systeme vermitteln.

Wie den IT-Fachkräftemangel kompensieren?

„Ganz grundsätzlich müssen wir uns die Gründe anschauen, die potenzielle IT-Fachkräfte daran hindern können, sich für den öffentlichen Dienst zu entscheiden“, sagt Matthäus Fandrejewski. Ein Hindernis sei das starre Laufbahnrecht. Die dbb jugend fordert, mehr Flexibilität zu ermöglichen. Aktuell ist es in vielen Fällen so, dass die Übernahme von Führungsaufgaben eine Voraussetzung bildet, um in höhere Besoldungsstufen zu gelangen. „Wer mehr verdienen, aber gar keine Führungsaufgabe wahrnehmen möchte, hat ein Problem und schaut sich in der freien Wirtschaft um. Bei der Bezahlung muss der Staat insgesamt konkurrenzfähiger werden.“

Mit einem guten Beispiel geht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) voran, unterstreicht der Chef der dbb jugend. Die Behörde ermöglicht sogenannte Fachkarrieren. Dazu heißt es auf der BSI-Website: „Wenn ihr euch vor allem fachlich in eurem Spezialgebiet weiterentwickeln wollt, bieten wir euch die Möglichkeit, auch ohne Führungsfunktion die Entgelt- oder Besoldungsstufe gleichrangig zur ersten Führungsebene zu erreichen.“

IT lebt vom Ausprobieren, von interdisziplinären Teams und flachen Hierarchien.

Morris Hültner

Jenseits vom starren Laufbahnrecht können auch starre Bewerbungsverfahren ein Hindernis sein. Zum einen wegen der Verfahrensdauer, zum anderen wegen Formalitäten. „Rückmeldungen müssen schnell erfolgen, sonst verliert der Staat im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft“, sagt Fandrejewski. „Und die Einstellung von Fachkräften, die gefragte Kompetenzen mitbringen, darf nicht an Formalitäten scheitern. Das können wir uns angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht leisten.“

Mehr entdecken: Sechs Kriterien für einen attraktiven öffentlichen Dienst

Zurück zu Morris Hültner, dem Verwaltungsinformatiker: Sein Beispiel zeigt, dass der öffentliche Dienst nicht bloß IT-Fachkräfte gewinnen kann, indem er Quereinsteiger*innen für sich gewinnt – auch intern besteht Potenzial. Ursprünglich arbeitete Hültner als Kaufmann für Büromanagement im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg. Seine Chefin bestärkte ihn in seinem Vorhaben, sich weiterzuentwickeln und Verwaltungsinformatik zu studieren – wohl wissend, dass IT-Kompetenzen in der Behörde gefragt sind. „Sie hat mir versichert, dass ich beruflich nicht ins Bodenlose falle, wenn ich das Studium nicht schaffen sollte.“

Was aus Sicht des Verwaltungsinformatikers helfen könnte, mehr IT-Fachkräfte für den öffentlichen Dienst zu gewinnen? „Ich denke, dass wir gerade mit Blick auf die IT eine Start-up-Kultur fördern sollten“, sagt er. „Denn die IT lebt vom Ausprobieren, von interdisziplinären Teams und flachen Hierarchien.“

Redaktion: cdi